- 监管机构

- 银行

- 租赁

- 其他金融

时间:2021-05-14

在实践中,技术部门和数据管理部门遇到的一大难点是各部门抱怨数据缺失、数据质量问题,并将主要责任和治理工作推给这两个部门,数据治理很难深入,数据治理成本增加,边际收益曲线快速递减。在数据仅作为一般性的统计、分析、监管报表报送的情况下,这种现象实属正常,毕竟业务部门有其各自的业务价值目标和职能分工,当数据的采集、加工、存储和质量控制成本大于其收益时,或者数据治理仅仅是质量管理活动的话,是很难得到各业务部门的真正认同的。唯有当数据给业务带来价值时,数据治理才能上升到战略层面,成为业务部门的自觉行动。因此,应清晰定义数据治理的目标,将数据价值管理而非数据质量管理作为其目标。具体有三点建议:

一是,建立数据价值评价模型。目前,大部分银行都建立了企业的主数据和数据的认责部门,在此基础上,可以再增加价值分析维度,根据数据使用频度、重要性、精准性、安全等级、监管要求等,以及数据在产品创设、客户标签、营销机会、风险技术、作业流程等应用维度进行标识和评估,实行分类管理,确定数据质量、存储、安全、调用等策略,让管理层、数据认责部门、数据管理部门和信息技术部门建立共同的数据价值判断标准,提高对数据治理活动的认识。

二是,建立数据价值分析的流程。信息技术部门和数据管理部门的数据治理工作要前置到业务活动中,分析业务活动中的数据需求,以及业务活动过程中产生的数据,与业务部门共同分析数据的使用价值和采集的必要性,在信息系统建设过程中以最合理的方式实现数据采集、数据质量控制,并最大限度集成和调用内、外部数据,支持营销、客户识别、风险控制等业务活动中的数据需求。让业务部门切实感受到数据的价值,承担起数据提供者的责任。

三是,试点建立数据经营的内部组织。从组织内部看,银行已经拥有了海量的数据,不仅数据的历史长,而且质量高,但是很多业务部门并不知道银行究竟有什么样的“宝藏”,由于用户通常是一次性使用数据,数据质量改进和价值发掘缺乏持续性,无法实现知识积累。经验表明,数据的质量是越用越好,数据的价值是越用越高,前者说的是通过数据的使用才能发现数据的质量问题,从而推动数据问题的追根朔源和改进,后者说的则是数据的特性,数据价值不会因为使用而消失,这恰恰是数据运营部门的专业价值所在;从外部看,外部数据服务逐步兴起,将外部采购的数据管理好,实现外部数据和内部数据的综合管理与应用,共同服务于企业内部的多个用户,也需要有专业管理团队。此外,对于集团性企业的法人之间也存在数据服务的需求,由于涉及到保护敏感数据安全以及数据基础设施安全的监管要求,必须对数据进行加工处理,这些职责和专业技能是技术部门或信息管理部门所不能完全覆盖的,需要有一个综合性的专业团队运营。需要说明的是,数据运营专业团队与业务条线的数据分析功能,两者不是替代关系,而是互补关系,数据运营团队的工作是为了更好地支持业务条线的数据分析和应用。

金融行业的数据资产管理仍存在很多问题。具体来看,金融数据质量不高,主要体现为数据缺失、数据重复、数据错误和数据格式不统一等多个方面。针对这个问题,本文着重解决方法。

各大互联网企业凭借客户和流量资源,逐步向投资、理财、信贷、保险、基金、融资等业务渗透,确实对传统金融行业造成了一定影响。但与此同时,大数据的高速发展,使金融行业的客户数据、交易数据、风险管理数据、用户行为数据等呈现爆炸式增长,为金融业务转型和产品创新创造了条件。另外大数据服务的广泛应用使金融企业更加直观的了解客户,主动探索和深度挖掘客户需求,形成以数据为出发点的新型营销、运营及风险战略,使金融大数据真正产生业务价值。

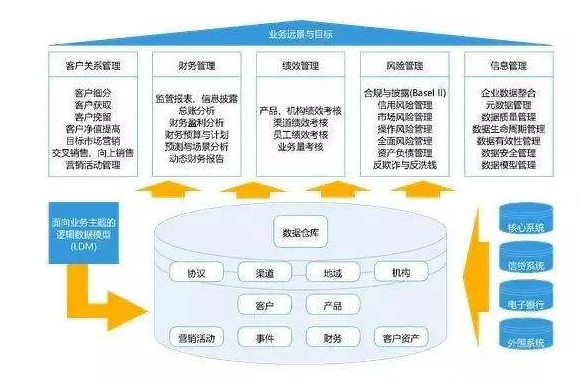

建立数据仓库的目的是为企业业务分析、市场营销、成本控制、战略决策提供所需要的数据支持,那在银行中,数据仓库汇聚了银行主要系统的客户、业务、财务等数据,为银行的日常运营分析、市场营销、风险控制、财务分析、内部审计、监管报送提供数据支持和服务。